近年ダブルダッチの大会はコロナの煽りを受け、

映像審査を行うことが多くなっております。

それぞれのチームまたは団体が各々パフォーマンスの撮影をして

その動画を提出する形になっております。

地方大会の映像が見ることができるこの方式は

私個人としては有意義な部分を感じつつも、

やはり生の鬼気迫る迫力には勝てないなとも思ってしまいます。

今回はそんな審査方法によって

「いいパフォーマンス」は違って来るのか?

について考察していきたいと思います。

大きな違いは画角と遠近感

肉眼より優れたレンズは無い。

以前お伝えしたこの記事を見ていただければわかると思いますが、

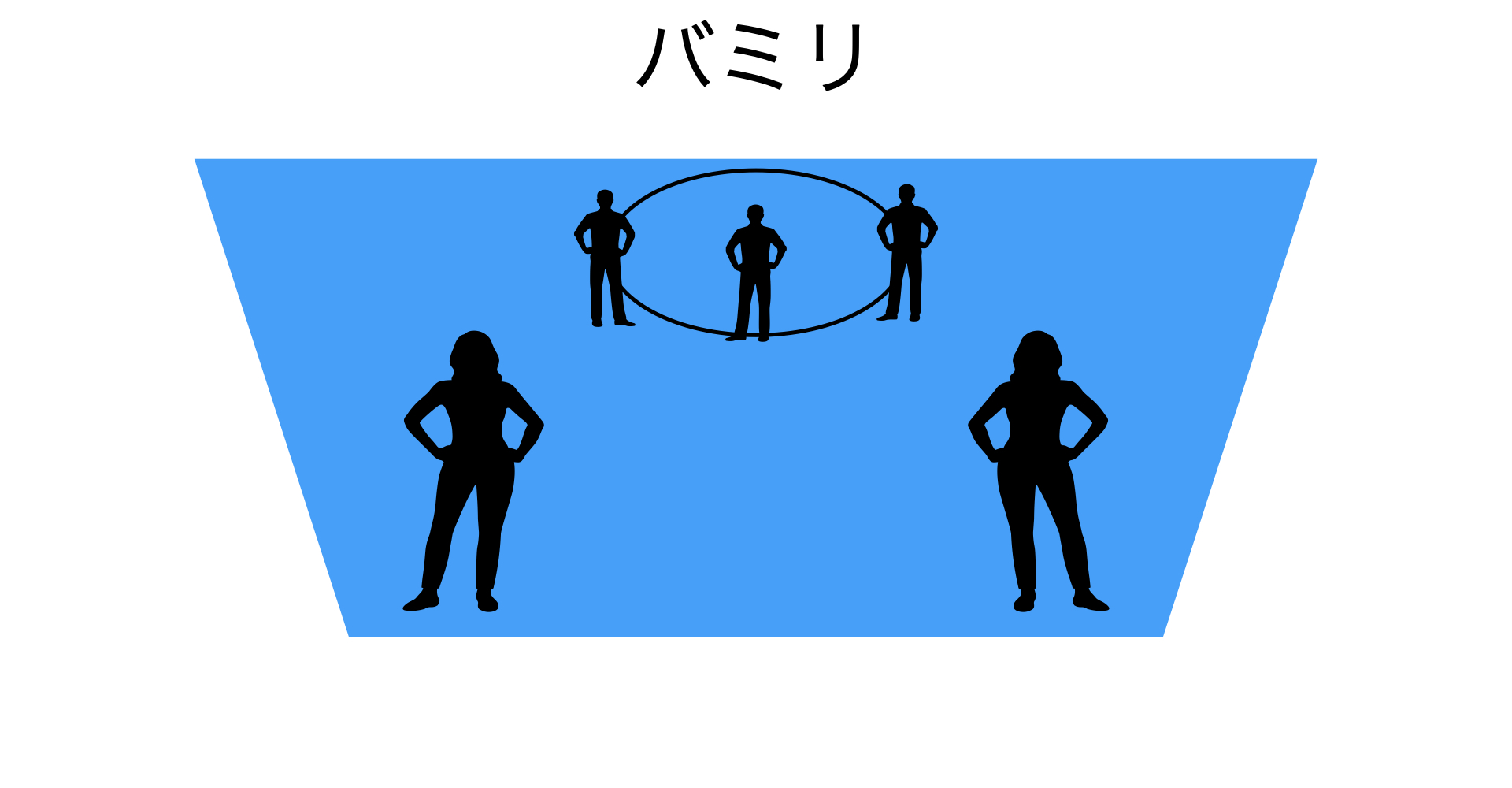

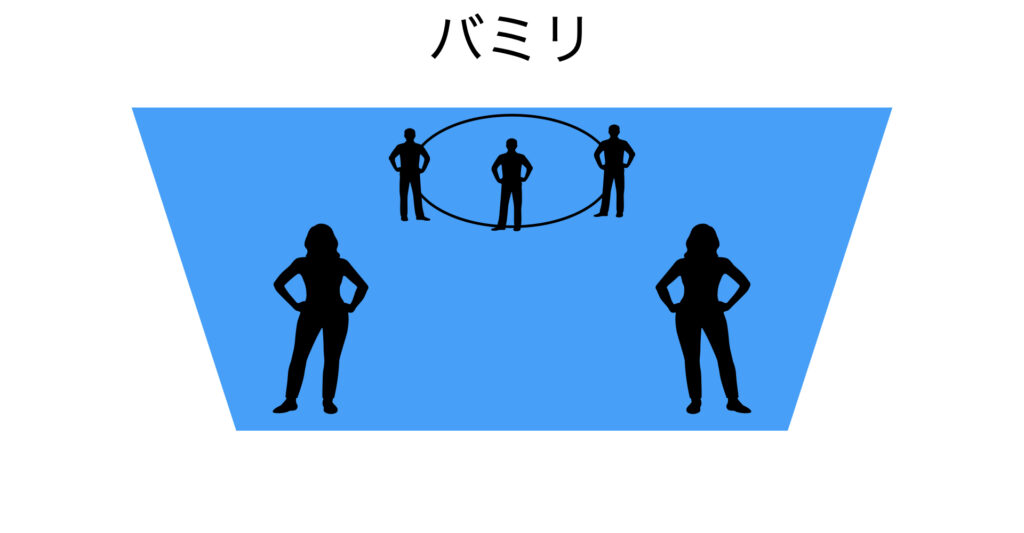

画角は台形になっています。

ただ以前の記事は遠近感をお伝えするための図解でしたので

前方が広く見えていますが、実際のバミリは前の方が狭くなっています。

前でアピールをしたい場合、映像審査では

前=センターOnly

という感じでパフォーマンスを作ることが綺麗に見せるコツですかね。

※ちなみに予選だけ映像審査で、

本戦はステージ審査という可能性もあるのですが

見せ場はセンターだったり舞台を広く使うのは舞台中央である部分は

大きくは変わらないのかなと。。。

また、画角から出てはいけないというDDCJ2022のルールにより

前の方での演技をした後の移動にも制限が出てきておりパフォーマンスの作成が難しそうです。

特に演技後のハケる時に出てしまうチームがおり、

構成がむずかしい形となってしまっております。

撮影場所の選定の難しさ

広さと照明は特別な施設を取る必要が。

衣装は舞台映えを意識していると思います。

それがいきなり体育館でライティングも無しに撮影となると

選手も視聴者も気分が乗らないでしょう。

また、地面の反発や滑りが大切になってくるアクロバットやグラウンドムーブは

特に場所を選ぶことになるでしょう。

ストリートパフォーマンスと言われているダブルダッチですが、

ストリートでパフォーマンスすることは難しいほどに内容が舞台向けになりつつあります。

私の大学のサークルの初代の方々は体育館ではなく大学の駐車場で練習をしていたと聞きます。

その時代に映像審査があったのだとしたら大会に出場するためにエントリー費を払い、

会場代を払う形となる可能性も十分あったということですのでゾッとします。

私は元アクラーなので会場の床は非常に大切です。

反発が全くもらえない床で10回20回撮影することになれば、

あっという間に筋肉が終わってしまうでしょう。

良くも悪くも撮り直せる

take100もあり得るという現実。

ステージパフォーマンスであれば

「その日までに準備をして本番は全力をぶつけるのみ!」

という感じでミスっても仕方がないけど貫き通して演技をできるのですが

映像審査はそうはいきません。

ミスしたら撮り直せるのです。

これがかなりキツイです。

ノーミスが出るまで100回撮り直すことも珍しい話ではありません。

もちろん良い面もあります。

今日はどうしても三倍が通らないという日、あると思います。

誰が悪いとかではなく噛み合わない。

もしくは筋肉痛や風邪気味などの体調不良が起こってしまった。

そんな時は別日に撮影すれば良いのです!

ステージパフォーマンスならありえない発言ですね。

最後に

今回は映像審査とステージ審査でパフォーマンスはどれほど変わるのかという話をしました。

結論から言うと

パフォーマンス内容よりも「会場」や「撮り直し」など

パフォーマンス内容以外の部分で心を砕く必要が出てくる

ということがわかったかなと思います。

私が現役生の時には映像審査なんてものはなかったので、

ノーミスの演技を見てもらえるなんて羨ましいと思ってしまいますが

この記事で「いやそうでもないな」と思い直しました。

ノーミスが出なかったチームはボツ動画を貼り合わせて

完デモ動画を作成してみても思い出としては良いのではないかと思います!